私が始めた物語。ゲーム アニメ 映像 遊技機 静止画&執筆 その他

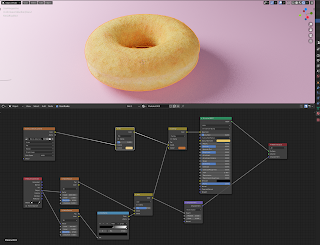

使用可能ソフトウェア:Unity、3dsmax、blender、AfterEffects、photoshop

2025年 アニメ「ゲーセン少女と異文化交流」3DCG協力

#1レースゲーム3DCG(blender)、一部ゲーム筐体モデリング

2025年(2016年~)

ゲーム「星のドラゴンクエスト」グラフィックデザイナー

2016年4月から約9年参加。ボスなどのエフェクトを制作。

2023年 アニメ「ビックリメン」3DCGモデラー(blender)

アリババ&ヘラクライストのモデリング&リギング

車両、プロップのモデリング。

2022年 遊技機 図柄モデリング、アニメーション、エフェクトなど。

2021年 遊技機 図柄モデリング、アニメーション、エフェクトなど。2020年 遊技機 図柄モデリング、アニメーション、エフェクトなど。

2019年 遊技機 図柄モデリング、アニメーション、エフェクトなど。

2018年 遊技機 図柄モデリング、アニメーション、エフェクトなど。

2016~2017年 ゲーム「CodeX deathland」

モデリング、セットアップ、モーション作成 (3dsmax)

自主制作CGアニメ「かなえてトゥインクルスター」(3dsmax,AE,premiere)

三鷹の森インディーズアニメフェスタ ノミネート上映

https://www.youtube.com/watch?v=8f8g49U5KrU

2016年 ■遊技機セル系 モデリング&アニメーション (3dsmax)、コンポジット

2015年 ■CGworld vol.213 (2016年4月10日発売号)

「メカCG究極テクニック2016」特集トビラ画CG、Zbrush記事担当

■スマホゲーム「フォルティシア」ティザー映像

ライティング、レンダリング、エフェクト、コンポジット

■遊技機3作品にコンポジターとして参加。

------------2015年3月 個人事業主の道へ-------------

2013~2015年2月頃まで

■専門学校でCG講師(私学職員として)を1年半経験。

2013年 ■「ゾイドブルーレイボックス」のパッケージイラストCG

ゾイドbluray特典映像PVのモデリング、アニメーション、コンポジット

2012年 ■ハイパーヨーヨーキングダム2ndOP、3rdOPのCG制作

■TV東京系「おはスタ645」 映像CG制作

■CM「ハイパーヨーヨーフラッシュフェンリル」

■CM「バズライトイヤースペースバスター」

2011年 ■TV東京系「おはコロ内ヨーヨー特撮 ハイパーヨーヨーバーニング」

実写合成、エフェクト、コンポジット担当。

■TV東京系「おはスタ」ミニドラマCG制作、お天気コーナーキャラアニメ等

2010年 ■札幌市内企業でローカルCM、企業VP、マンション広告CG等の作成

2009年 ■PV「聖飢魔ⅱELDORADO」キャラクターモデリング

2008年 ■札幌市内企業にてCGデザイナーとして就職

---------------概要----------------

このページを作るに至った経緯。

どこかのタイミングで自分の仕事歴を見れるようにしなきゃなと考えていて

2023年の冬に重い腰を上げました。昔は、CG屋wikiというのがあり、経歴を載せていたが時代の流れで消えていた。掲載されていない仕事も様々こなしてきましたが、細々としすぎる仕事を省きました。

フリーランス期間は、仕事が重なり続けていますので書き方が変則的かもしれません。

華やかさに欠ける感は、否めませんが、地底の底でスキルを磨き続けております。